En latin le noir est désigné par deux termes : niger, le noir brillant et ater, le noir mat – celui d’un frescole fil de laine mérinos est tourné de multiples fois sur l More ou d’une flanelle(anglais flannel, du gallois gwlanen, lainage) • tissu fou More, qui n’est pas le même que le noir brillant d’une lainefibre à croissance continue d’origine animale (alpaga, ch More sergée. Tantôt couleur du deuil, tantôt manifestation visible de l’esprit puritain, le noir nous apparaît dans ses ambivalences et son histoire. Ainsi s’il existe un noir synonyme de malheur, il peut aussi renvoyer à des valeurs telles que l’humilité, la tempérance, la dignité. Les moines bénédictins, les magistrats et les avocats portent une robe noire.

Couleur de la noblesse florentine

Il était techniquement très difficile de teindre un vêtement en noir : jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tous ceux qui devaient être vêtus de noir portaient en réalité des teintes foncées de gris, bleu ou brun. Les vêtements noirs déteignaient de même rapidement vers des tons grisâtres ou violacés. Vêtir du noir signifiait alors avoir les moyens matériels suffisant afin de renouveler sa garde-robe constamment, tout en renonçant à la couleur. Les noirs profonds ont donc été un luxe réservé aux classes supérieures de la société.

Noir ou l’illustration de l’effacement bourgeois

C’est sous le Premier Empire que le noir commence à s’imposer dans la bourgeoisie. La mode masculine renonce tant aux extravagances de la Révolution qu’aux fastes de l’Ancien Régime et suit le modèle anglais, faisant du complet noir la norme. Synonyme de sobriété et d’élégance, le vêtement noir dissimule et cache autant qu’il éclaire et révèle celui qui le porte.

Couleur des groupes contestataires et marginaux

Loin du costume bourgeois de flanelle, le noir devient la couleur des groupes contestataires et marginaux : Mods, Rockers, Punks. Le noir se métamorphose, entre mélange des genres, détournements, ambiguïtés, en écho à une nouvelle culture qui fait de la mode non plus un choix social rigide et élitiste mais un espace de liberté dans lequel l’arbitraire du signe devient jeu.

« Ce qui fait que la couleur est la couleur, ce n’est pas la nature, ce n’est pas le couple oeil-cerveau, c’est la société. Je veux dire par là que les problèmes de la couleur sont d’abord des problèmes de société. » – Michel Pastoureau

GAZZARA, Ben, act. FALK, Peter, act. CASSAVETES, John, réal. et act. Husbands. 1970. 154 min.

PICCOLI, Michel, act. HITCHCOCK, Alfred, réal. L’Étau. 1969. 127 min.

FERRY, Bryan. Londres, Royaume-Uni. 1980.

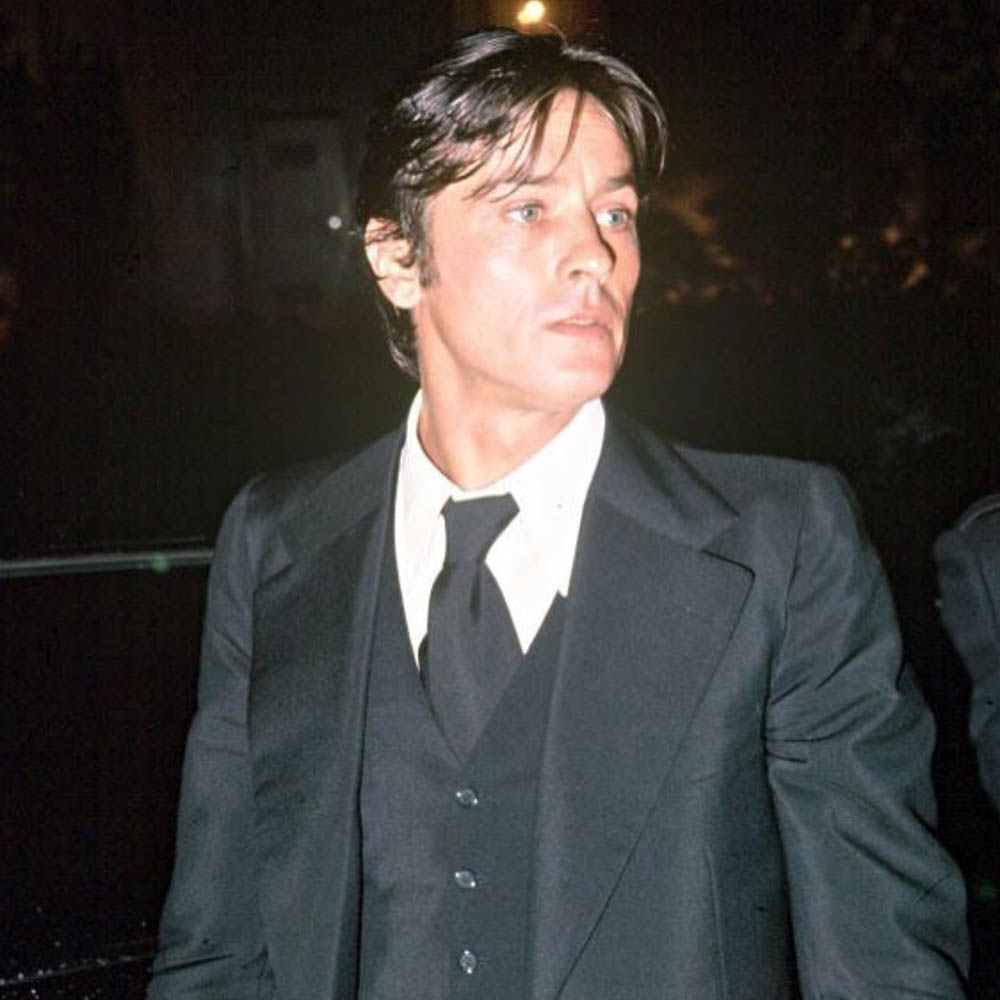

DELON, Alain. Paris, France. 1972.

BRONZINO, Angelo, art. Portrait de jeune homme tenant une statuette. huile sur toile. 99 x 79 cm. [1550?].

SCHIELE, Egon, art. Portrait de Max Oppenheimer. aquarelle et fusain sur papier. 45 x 31 cm. 1910.

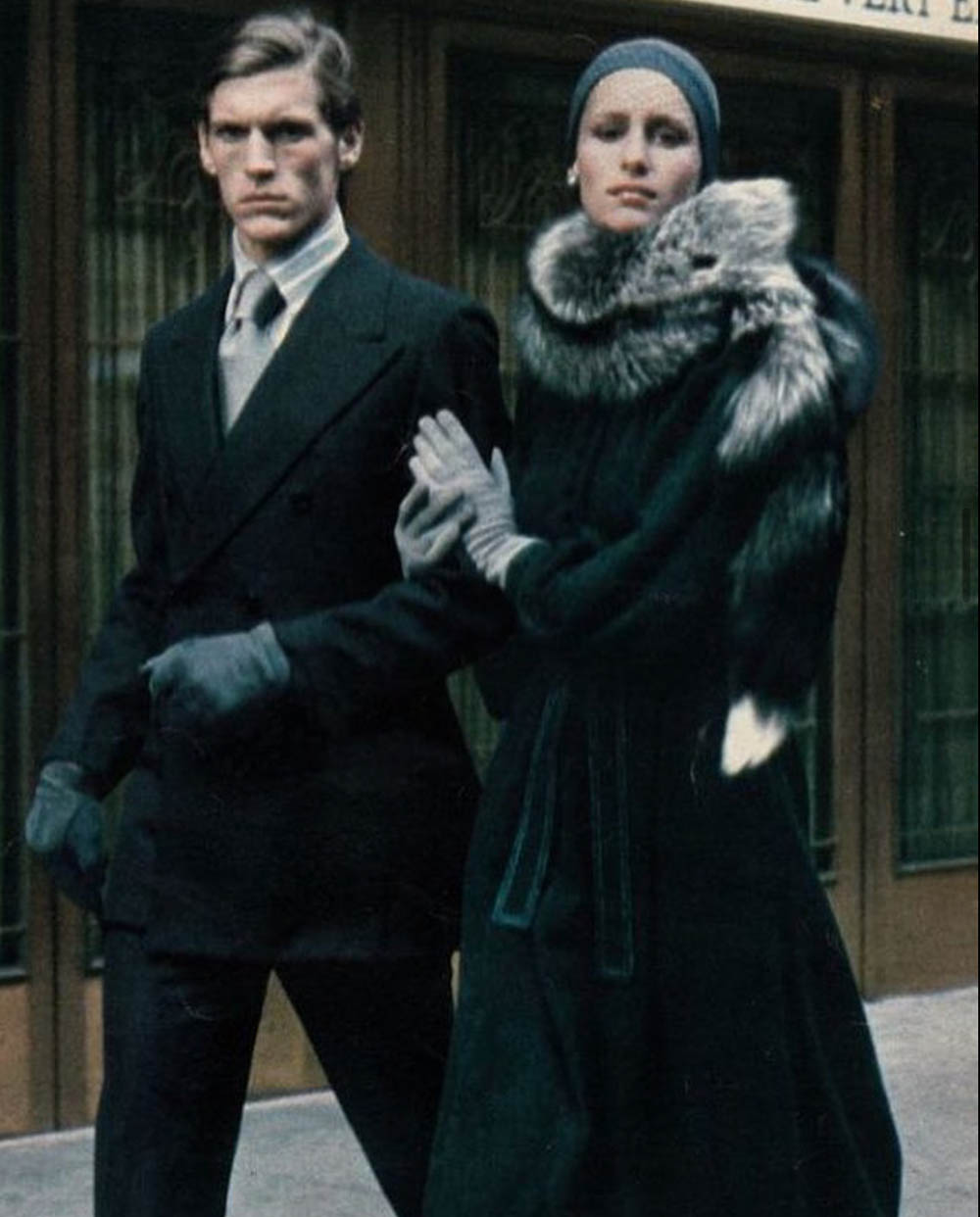

NEWTON, Helmut, phot. 1970.

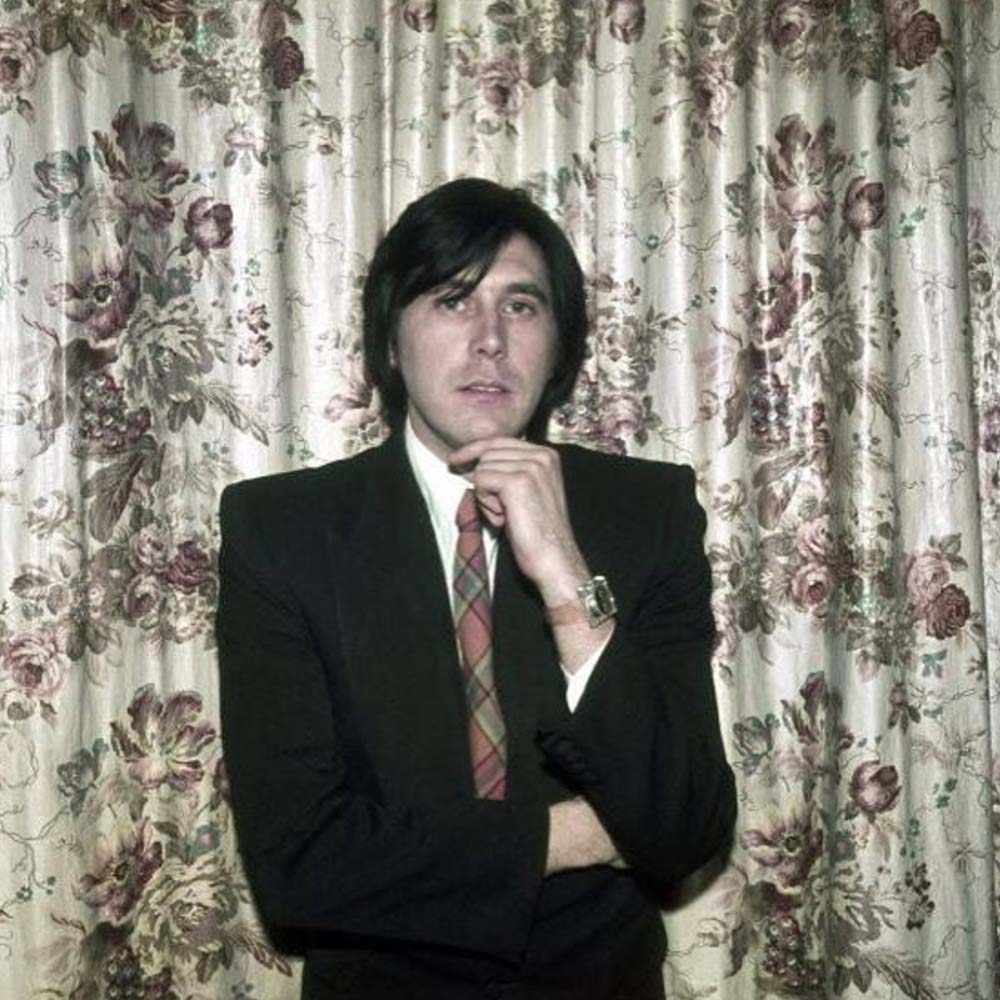

MCCARTNEY, Paul. Royal Garden Hotel, Londres, Royaume-Uni. 1968.

- DES MODES ET DES HOMMES« Chenoune montre comment la mode masculine oscille entre style et fonction, individualité et universalité — une histoire ne fait que toujours commencer. »

- COTON« Doux, mais avec du poids. Décontracté, jamais informe. Il garde la mémoire dans ses plis. »

- LUCIAN FREUD« du costume emprunté au tailleur sur mesure, les choix de Freud en matière de mode ont évolué avec son art »

- DAVID LYNCH« Le plus insolite des américains, le plus américain des insolites, Lynch était un homme d’uniforme. »